El desinterés por parte de las y los candidatos en estas elecciones de 2015 es palpable: de 2600 candidaturas para diputaciones de mayoría relativa registradas a nivel federal, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE) sólo 30 han entregado información acerca de sus propuestas y perfil, así como declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

Participaron en la investigación:

Diseño Metodológico y Extracto en Materia de Género: Ángel Ruíz

Investigación y Herramientas de Acceso a la Información: Rubén López

Diseño de la APMG y Análisis de Contenido: Nancy Mejía, Brando Flores

Visualización de Información: VozvsData.org

Algo recurrente en los procesos electorales es la emisión de una gran cantidad de información –no siempre útil- por todos los medios posibles: radio, televisión, espectaculares, pendones lonas, ¡y hasta en el cine!, con el subsecuente hartazgo de toda la población. Sin embargo, a pesar de tal saturación, siempre queda la sensación de que hacen falta datos y propuestas para tomar decisiones al momento de elegir representantes.

Quienes se han postulado a un cargo de elección popular no muestran mayor interés en decirnos cosas útiles para decidirnos por alguno/a. Por citar un ejemplo: de 4496 candidaturas registradas a nivel federal, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), sólo 615 han entregado información acerca de su perfil y propuestas, así como su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

En la capital la cuestión no es distinta: el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) a través de su página yodecido.org.mx reportó que sólo seis de 122 candidatos/as a Jefaturas Delegacionales han publicado estos datos. Sobre las cualidades que debería tener una o un candidato, nuestra Constitución Política en su Artículo 55 enuncia como requisitos para ser Diputado o Senador: “Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; y ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.” Aparte señala que no podrán ser candidatos quienes actualmente detenten algún cargo.

Sin embargo, no define las cualidades que deberían tener quienes participen por un cargo de elección popular, hecho que resultaría de interés para que la ciudadanía pudiera tener un parámetro de referencia. Es por eso que desde el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir nos dimos a la tarea de formular el perfil del candidato/candidata ideal con perspectiva de género (o ponga su tema de interés y también aplica).

¿Cómo es el/la candidato/a ideal hablando en términos de género?

La idoneidad de un/a candidato/a a un cargo político sólo puede hacerse con base en preferencias específicas: política social, económica, adscripción -o rechazo- de cierto tipo de ideología política, etc. Así, la idoneidad podría resultar tan variopinta como la corriente política con la que quiera medirse.

Afortunadamente, la discusión pública local, nacional e internacional ha llevado a definir una agenda específica que expresa amplios consensos sobre cuáles son los retos pendientes para poder lograr un futuro con igualdad sustantiva sin importar el género. El horizonte de la equidad de género y las herramientas que se presentan para ello pueden darnos ciertos principios sobre los cuales debería actuar un representante político. Por lo tanto, puede establecerse un perfil idóneo de una candidatura en materia de género. Una revisión del espectro normativo que apuntala este tema local a internacionalmente, nos permite elaborar un perfil más asentado en la propuesta política del/la candidato/a en cuestión, de modo que la personalidad, formación y actitud son un insumo más, pero no el más importante, para señalar que cumple con lo que se esperaría en materia de género.

Para tener una revisión crítica de las candidaturas se recurre a la operatividad de las dimensiones más importantes de la igualdad de género: económica, política y social. Más aún, que la razón para exigir lo anterior provenga de la obligación legal o moral -dependiendo de si es compromiso político o ley- que se tiene desde el Estado para lograr dicha igualdad. Cada dimensión tiene su fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos y compromisos asumidos, a nivel nacional e internacional por parte de México:

Dimensión económica

Es la dimensión que reproduce mucha de la desigualdad entre géneros, y a la vez, la que menos tiene reflejo en la legislación nacional. Tiene que ver con la distribución del ingreso, bienes y servicios en virtud de la identidad sexo-genérica. La Plataforma de Beijing establece que para lograr una igualdad sustantiva es necesaria, en primera instancia, la igualdad salarial entre hombres y mujeres. También de aquí se desprenden aquellos temas donde la mujer, en virtud de serlo, es propensa a una desigualdad en el ingreso, o bien a que las labores que realiza no sean consideradas un insumo económico: la economía del cuidado, la conciliación trabajo-familia, la contabilización del trabajo no remunerado dentro del PIB, etc. Esto, tanto en la administración pública como en el ámbito privado.

Dimensión Política

Es la dimensión que refleja la inserción de las mujeres en la vida de la política del país. A pesar de que la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer tiene poco más de 30 años, lo cierto es que la participación política de ellas es obstaculizada sistemáticamente, por lo que la Reforma Política del año pasado busca ampliar ésta poniendo el requisito de la paridad en los procesos electorales y en los órganos internos de los partidos políticos. La Plataforma de Beijing busca además frenar y erradicar la violencia política hacia las mujeres, que se da cuando ellas buscan llegar a ocupar cargos de representación pública. Al ser las mujeres más de la mitad de la militancia de los partidos, así como de la población del país, lograr la equidad de género en ámbitos políticos resulta un reto de extrema urgencia.

Dimensión Social

Es la dimensión que busca incluir la perspectiva de género dentro de la política social del Estado. De igual modo que en la Concesión de Derechos Políticos, los derechos sociales de la mujer están consagrados en la legislación internacional desde hace casi cuatro décadas, sobre bogando por erradicar todas las formas de discriminación (CEDAW), la realidad nacional hace patente los grandes retos que existen en la materia. Garantizar la atención de los problemas de salud específicos de la población femenina, lograr la alfabetización y acceso a la educación sin brecha de género, el tomar en cuenta esta dimensión para el establecimiento de programas sociales, así como el evitar a toda la costa la perpetuación de la violencia física y psicológica hacia la mujer, son algunos de los grandes temas que ocupan esta dimensión.

Ver Tabla de Mecanismos para el establecimiento de las 3 Dimensiones

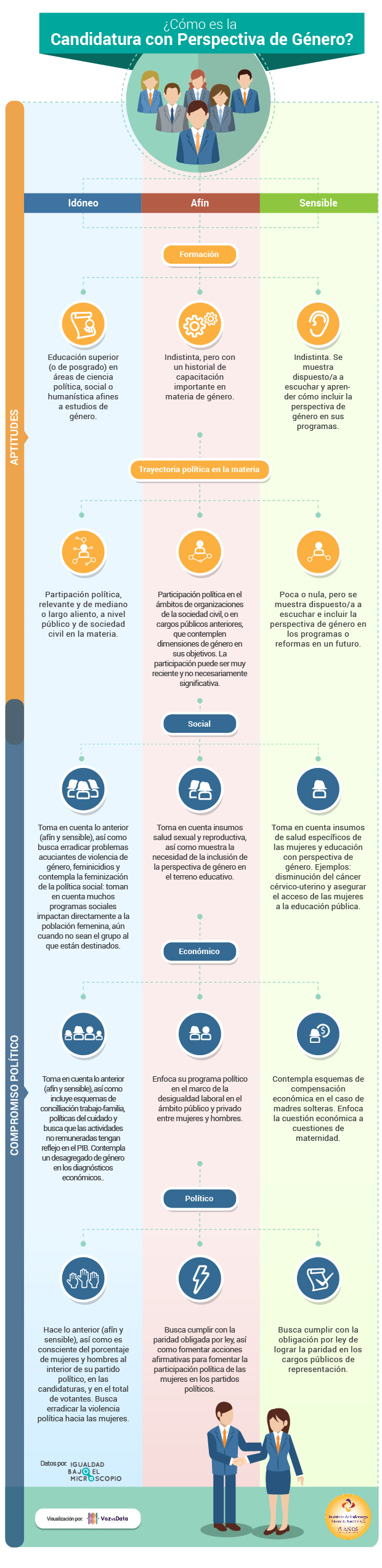

Así, se traza una graduación del perfil del/la candidato/a en tres “grados”, de menor a mayor compromiso político con la igualdad entre hombres y mujeres: sensible, afín e idóneo. Los insumos para definir el perfil son la legislación nacional e internacional vigente, así como los compromisos de los Estados en la materia.

Los compromisos de los Estados, que pueden encontrarse en el marco de organizaciones internacionales como ONU-Mujeres y el PNUD, son sumamente importantes, puesto que las últimas décadas la firma de los Objetivos del Milenio o la Plataforma de Beijing, cuentan con los diagnósticos más precisos así como las guías de acción más indicadas para poder eliminar la desigualdad e inequidad entre mujeres y hombres en el terreno público y privado.

Definición del perfil

El perfil está definido en dos grandes aspectos: aptitudes y compromisos políticos. Los primeros se clasifican en formación y trayectoria política, y parte del supuesto que a mayor conocimiento y experiencia en materia de género, mejor será el perfil del/a candidato/a. Los mínimos tienen que ver con la apertura para capacitarse e incluir una agenda política de género en sus programas; los máximos tienen que ver con formación profesional y de posgrado en género, así como una trayectoria política en ámbitos públicos y de la sociedad civil por una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Los segundos se clasifican en las dimensiones de la equidad de género: social, económica y política, como las tres principales esferas de atención. Cada uno de ellos, como se vio anteriormente, se clasifica en torno a los compromisos adoptados por los Estados previamente, así como las leyes, plataformas y programas que México ha desarrollado en torno a ellos. Los mínimos están definidos por la agenda básica para tocar las problemáticas, aunque no se trate de un diagnóstico refinado de las mismas.

Es el caso de cumplir con los requisitos de paridad para las elecciones para la dimensión política; una agenda mínima en salud y educación definida por las principales enfermedades que tienen como foco población femenina o el acceso equitativo a la educación independientemente del género para la dimensión social; y la compensación económica hacia grupos de mujeres tomada en términos de vulnerabilidad para la dimensión económica.

Los máximos están definidos por una agenda a corto, mediano y largo plazo, que combina acciones afirmativas a la vez que modifica los criterios para definir los problemas públicos con dimensión de género; se caracterizan por mostrar una agenda transversal en materia de género. Es el caso de incluir criterios para visibilización de problemáticas por género en la política social a pesar de que los programas no estén dirigidos exclusivamente hacia una población femenina; la inclusión de esquemas de conciliación trabajo-familia y la visibilización del trabajo no remunerado de las mujeres como parte del PIB; así como el tomar en cuenta las dinámicas de violencia política hacia las mujeres y la ausencia de representación de las mismas en los órganos directivos de los partidos políticos a pesar de ser más de la mitad de las militantes de los partidos.

Aunado a ello, es indispensable que la / el candidato garanticen la rendición de cuentas como parte de sus compromisos mediante el establecimiento de indicadores que permitan mostrar el avance en la implementación de sus propuestas. Estos indicadores deberán estar acorde a lo establecido a los actores especializados en la materia, es decir, deben ser medibles, verificables y tener una secuencia lógica de implementación.

<>

Anexo

Tabla de Herramientas de las 3 Dimensiones Dimensión Económica:

- Plataforma de Acción de Beijing / Revisiones +5, +10, +15, +20, particularmente el Informe México sobre la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 2014

- Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres

- Ley General Para La Igualdad Entre Mujeres y Hombres

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 / Eje transversal III: Perspectiva de género

- Ley Federal del Trabajo en su Apartado relativo al Principio de Igualdad Salarial

Dimensión Política:

- Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a La Mujer (1983)

- Plataforma de Acción de Beijing / Revisiones +5, +10, +15, +20, particularmente el Informe México sobre la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 2014

- Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres / México

- Recomendaciones de acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres / Compendio normativo para la construcción de igualdad sustantiva en la Administración Pública Federal / México

- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres / México

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación / Adicionalmente, las recomendaciones del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED)

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 / Eje transversal III: Perspectiva de género

- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su principio de Paridad

Dimensión Social

- Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas De Discriminación Contra la Mujer (2002)

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979) (CEDAW)

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belém Do Pará” (1999)

- Decreto Promulgatorio del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000-03)

- ONU – Objetivos del Milenio / Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015. No logrados

- Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra la Mujeres (2013-2018) / México

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia / México

- Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes / México

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación / Adicionalmente, las recomendaciones del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED)

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 / Eje transversal III: Perspectiva de género